绝望与无常,使“抗战夫人”盛行于大后方

所谓“抗战夫人”,又称“战时夫人”,所对应者,乃是滞留在日占区的原配夫人(时人称之为“沦陷夫人”)。作家王鼎钧亲历过抗战八年。在晚年所写的回忆录中,王对“抗战夫人”这一现象的流行,有很深刻的理解:

“大后方的八年比后来在台湾的三十多年难挨。台湾后来有酒家歌厅,电影电视,后来有吃喝玩乐,旅行出国。抗战时期的后方只有煎熬,没处转移,没法麻醉。有些男人说,谁知道抗战哪一天胜利?到那一天,也许我早已战死了,炸死了,得猩红热得战争伤寒病死了,索性再结个婚吧,——虽然在老家有发妻。女的想,谁知道抗战到哪一天才胜利呢,也许在胜利之前,我已经被日本兵强奸了,管他呢,嫁给他!这就是出现了千万‘抗战夫人’的心理背景。”①

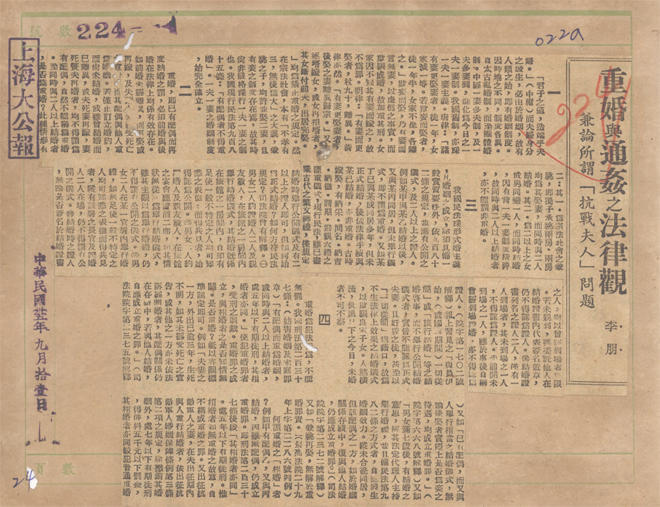

杀戮与破坏,刺激人心的脆弱;绝望与无常,拷问生命的意义。漫长的战争看不到尽头,颠沛的客居日趋一日艰难,新恋情成为许多人熬过乱世的一根心理上的稻草。这些新恋情,大多选择绕开法定手续,如在报纸上刊载同居启示的方式(也有正式举行结婚仪式者,但连“同居启示”也无者更多),宣布事实上的结合。学者岑家梧“自民国三十一年(1942)十月起,逐日搜集贵阳中央日报及贵州日报的婚姻广告”,1944年,岑自贵阳转赴重庆,“由三十四(1945)年一月起,又改搜集重庆大公报的这类广告,直至抗战结束。”据岑的统计分析:

“男女同居,在平时系不名誉之举,公开登报声明,绝无有之。战时因夫妇分处日久,有夫之妇或有妇之夫,既欲解决当前两性问题,又不欲置原配偶于不顾,所以只好建立‘伪组织’,而‘伪组织’的建立手续,便是在报纸上登载《同居启事》。此种广告,自三十一年(1942)十月起至三十三年(1944)三月止,每天都有,最多的一天是十六条。战时有了这种同居关系,战后便发生了所谓‘抗战夫人’与‘沦陷夫人’的问题了。”②

贵阳一地两份报纸之记录已然如此,整个大后方“伪组织”的普遍性不难想见。《同居启事》风行报端,显见一份新感情,对颠沛困顿中看不到曙光的乱离人而言,是多么重要的慰藉。但另一方面,心理脆弱期里过于轻率的结合,也往往难以长久地维系。比如,1939年,昆明地方法院只受理了8桩婚姻纠纷;1943年却受理了541件之多。1942年,学者陈定闳也在文章中统计分析:

“战时婚姻的急促、苟且而致婚姻不满而离婚者,也数见不鲜。笔者尝分析报上离婚的告白二百余件,大约有二分之一是结婚一年左右,皆是战后才结合的,这种婚姻来得容易自然也散得快。”③

陈定闳的统计,虽然仅包括履行了法定手续的结婚者,但亦不难推想:那些仅发表了《同居声明》,以及连《同居声明》也未曾发表的“伪组织”,其结合与分离情形,自然要比履行了法定程序的结婚者更为随意与自由。时人也深知这种《同居启事》对“伪组织”并无任何保障,对其盛行怀有深深的忧虑:“连法定的手续也一概忽略了,登登报便同居的作风大为盛行,这是一种很危险的忽略,……因为既不经过法定手续,没有保障与维系,家庭破裂,随时可能……”④

学者陈达抗战期间随校内迁,任西南联大社会学系教授。据他记述,当时政府面对“抗战夫人”的法律地位问题,常以“家属”二字模糊处理:

“内政部近处,有临时家庭,俗称‘伪组织’。大致因夫人在沦陷区,丈夫与本地女子恋爱,发生夫妇的关系组织家庭。此女子不能填‘妾’,因自民国十八年《民法》公布以来,妾无法律地位。此女子既与丈夫同居,并永久共同生活,可填‘家属’。调查员至某宅,老妇在家,调查毕,老妇领调查员至一旁屋,起竹帘曰:‘我家尚有宝贝。’调查员视之,见髫龄美女。老妇问曰:‘如何填法?’答曰:‘家属。’调查员问曰:‘担任哪样职务?’老妇曰:‘宝贝只会吃饭,没有职务!’”⑤

军事前线,地方军阀多默许部下置办“抗战夫人”

大后方的“抗战夫人”问题,也同样存在于前线军队之中。对很多地方军事派系领袖而言,维系下属将领对自己的忠诚度的重要法宝之一,就是默许其置办“抗战夫人”。这种现象,曾引起中央军将领如陈诚等人的猛烈抨击。如:1943年1月,桂系大别山根据地被日军攻破,安徽省府临时所在地“立煌”亦被焚毁。陈诚在日记中愤怒写道:“五战区大别山失败之原因,在干部个个(班长以上)有钱,班长以上均有临时家庭,该部前军长张义纯并有‘只要敌人来五战区,无不败之理’之语,今已验矣——桂系万恶、万恶!”⑥其实呢,中央军也不能“免俗”,如驻滇远征军中下级干部娶“抗战夫人”的情形同样颇为严重。

军统局是抵制“抗战夫人”最力的军事部门。几乎所有1949年后留在大陆的军统人员,都曾就此事在“文史资料”中猛烈抨击过戴笠,指责其残暴分离下属家庭,不近人情。如据黄康永回忆,1940年戴笠曾下达手令,“凡有家属在重庆的特务,都要把家属迁回老家,至少也要离开重庆,理由是有家属在身旁就不能安心工作。”⑦翻查沈醉1949年以前的日记(非1949年后写的“文史资料”),也可以看到很多这方面的记载。仅以1941年部分日记为例:5月5日,沈醉记道:“在局本部纪念周中,老板(笔者注:戴笠。下同)特申述非常时期之责任与意义,并以严肃本身生活相劝勉。世瑞(赵炎五)及外训班史副主任(史泓),为了女人问题更被骂得一塌糊涂。独身男子真要当心些呵!”6月11日,赵记道:“局本部巨头缉私总署副署长赵炎五,近被老板免去本兼各职,原因是为了要讨小老婆。”8月22日,沈醉记道:“临时想着今天下午四时开重要会议而停止,但结果亦没有开会,原因是处长太太进了城,老板决心要疏散眷属。”9月1日,“重庆已半年多了。在老板疏散家眷的命令下,太太们都变成了阻碍团体工作发展的罪人,我要为此而鸣不平了!妻是决没有来重庆的资格……”⑧(至于坊间传闻戴笠个人私生活如何糜烂、情妇如何众多者,乃是伪史,具体见:考证一、考证二、考证三)

在重庆中央政府的立场,一方面不能允许军中“抗战夫人”盛行;另一方面还要防范普通士兵的妻子另寻“抗战丈夫”,以稳定军心。据《出征抗敌军人婚姻保障条例》,军人出征期内,其妻不得请求离婚;出征期内,其妻与他人订婚者,婚约无效,处六月以下有期徒刑、拘役或一千元以下罚金。其相与订婚者亦同。其妻与他人重行结婚者,撤销其婚姻,处七年以下有期徒刑,并处五千元以下罚金。其相婚者亦同。但该法令并不能完全阻止生活困顿的军属通过寻找“抗战丈夫”来改善处境。

抗战胜利,“抗战夫人”与“沦陷夫人”爆发战争

抗战八年,究竟有过多少“抗战夫人”、“抗战丈夫”,从来没有过完整的统计数据。1947年《现代妇女》杂志上的一篇报道称:“在此八年抗战期间在重庆的官员已经别娶抗战夫人者不下二、三万人”,这“二、二万的抗战夫人,还是比较有保障的太太;另外在全国各战区的前线,至少有数十万的临时太太,她们只是当地驻军官长们的临时泄欲器。”⑨这当然不是一种严谨统计的结果,甚至也算不上严谨的报道——事实上,并不仅政府官员和军队长官拥有“抗战夫人”,文化人(如田汉、郭沫若)乃至一般公务员、普通工人等,很多也有“抗战夫人”。这些“抗战夫人”中的绝大部分,也并非男性的“临时泄欲器”。——但抗战胜利时,“抗战夫人”确实已成了一个非常严重的社会伦理问题(因社会风俗的缘故,“抗战丈夫”问题往往由当事人私下“解决”,很少引起舆论的关注)。早在1944年,就有学者提醒当局:“战后的法院里恐怕要充满了‘伪组织’的案件,国家若想依法办理,最好多设监狱;否则预先要在立法上或法律的解释上准备下一个补救的方法。”⑩

最有名的“抗战夫人”与“沦陷夫人”之间的战争,发生在“海军上将萨镇冰的侄孙萨本驹”身上。萨本有夫人陈季政,参加抗战工作期间与女同事史璧人发生感情结成“抗战夫妻”。1946年,检察官以重婚罪对萨、史二人提出公诉。一审判决二人有期徒刑四月,缓刑两年,并处以罚金若干。二审撤销罚金,仍维持了两年缓刑,若二人仍有“通奸”行为,则执行一审的有期徒刑四月。但“抗战夫妻”牵涉甚广,法庭亦未敢明确就萨、陈、史三人的婚姻纠葛做出明确的结论。于是战争又继续到次年8月,三方才达成协议,由萨氏付给陈氏3亿元生活津贴,换取萨、陈的正式离异。(11)

战后舆论,对“抗战夫妻”大多持义正词严的斥责立场。如,卜嘉在评论前述“萨、史案”时,对“抗战夫人”一词就极为排斥,认为是在“巧立名目”,欲将“通奸”罪行美化为“心照不宣的正当合法事情”,在卜氏看来,“在许多所谓‘抗战夫人’案子中,有许多主角(放纵的男子)即使不抗战也要与人通奸的。”(12)再如,1945年《女声》杂志举办“‘抗战夫人’问题座谈”,与会的欧阳美容女士,也拒绝体谅现实对人心所造成的伤害:“大半娶抗战夫人的人,都有一种不健全的观念,以为战事的结束,遥遥无期,糟糠之妻既无团聚的希望,不如另组家庭,这种缺乏抗战必胜信念的心理,大有汉奸心理的嫌疑。”(13)这样明确的立场,不能说错;但数千万乃至过亿西迁难民(14),八年间所承受困顿与绝望,那巨量的心理创伤,也在这明确的立场中,被一笔抹消了。1945-1946年间的乱象之中,生不出“体谅”与“理解”。

抗战胜利,政治上的“伪组织”全部消亡;家庭中围绕着“伪组织”的战争正式打响。此类案件一度成为战后律师事务所的核心业务。1947年1月1日,国民政府颁布大赦令,鉴于“抗战八载,艰苦异常,民不安生,易触法纲,显与平时情形不同”,凡“犯罪在中华民国三十五年十二月三十一日以前,其最终本刑为有期徒刑以下之刑者,均赦免之。”因犯“通奸罪”遭起诉的“抗战夫妻”,亦因此全部免予起诉和惩处;惟“抗战夫人”与“沦陷夫人”的夺夫战争仍在继续。及至1949年,这场巨大的伦理创伤,未及痊愈,又被更巨大的鼎革洪流所淹没。

在今天,“抗战夫人”已是一段几乎被遗忘了的历史。但它是绝不应该被忘记的,它的存在提醒后人:八年抗战,民族所经受的苦难,绝不仅仅在于肉体的折磨与生命的消亡,精神和心理也同样深受重创。

注释

①王鼎钧,《怒目少年》,生活·读书·新知三联书店,2013,P174。②岑家梧,《从婚烟广吿观察中国战时婚姻问题》,《社会建设月刊》1948年第7期。③陈定闳,《战时家庭问题》,《妇女月刊》1942年第4期。④姚传钰,《战时家庭的问题与战后家庭的建设》,《妇女共鸣》,1943年第11-12期。⑤陈达,《浪迹十年之联大琐记》,商务印书馆,2013,P285。⑥国史馆,《陈诚日记》,1943年1月16日,本星期预定工作课目,P411。⑦黄康永,《我所知道的戴笠》,浙江文史资料选辑,第23辑。⑧《沈醉日记》,收录于《沈醉回忆作品全集》第四卷。⑨韩学章,《“抗战夫人”与“沦陷夫人”》,《现代妇女》第8卷第4期,1947年。⑩王政,《家庭新论》,中国文化服务社,1944,P68。(11)陈雁,《性别与战争 上海1932-1945》,社会科学文献出版社,2014,P251-252。(12)卜嘉,《所谓“抗战夫人”》,收录于:《拟情书》,卜嘉/著,真善美图书公司,1947,P57-58。(13)《“抗战夫人”问题座谈》,《女声》1945年第24期。(14)抗战八年人口迁徙数量,学术界有很多说法。陈达估计战时内迁人口约1400万;孙本文认为战时内迁难民在3000万以上;陆仁民估计达5000万之众;张公权认为到1940年,逃往大后方的民众高达1.8-2.3亿。张根福则根据行政院救济署的战时损失调查档案,认为“调查结果显示,战时各省市难民及流离人民总数为9500多万人”,“抗战时期中国人口的迁移数量当在1亿以上”。参见:张根福,《抗战时期的人口迁移 兼论对西部开发的影响》,光明日报出版社,2006,P38-40。